La déportation, la migration et le rétablissement des Acadiens

Pour voir la version PDF, il est nécessaire d’avoir Adobe Acrobat Reader.

Téléchargez Acrobat Reader ici.

L’année 2005 marque le 250ème anniversaire du Grand Dérangement. Événement capital et tragique de l’histoire des Acadiens, la déportation a changé pour toujours la géographie humaine des provinces maritimes du Canada.

Malgré la fondation de Port Royal en 1605, le contrôle français de l’Acadie reste suspect jusqu’en 1632. Le traité de Saint-Germain-en-Laye assure la primauté de la France dans la région. Près de trois cents colons se sont installés dans la région de Port Royal à l’époque. Jouissant d’un taux élevé de natalité et d’un taux bas de mortalité infantile la population de la colonie atteint 500 habitants en 1671, 1 400 en 1707 et à peu près 13 000 en 1750. À partir de Port Royal, le colonie s’étend autour de la baie Française et vers l’île Saint-Jean (l’Île-du-Prince-Édouard) et vers Pentagoët à l’embouchure de la rivière Penobscot (Maine). La population survivait de l’élevage et de produits agricoles, y compris ceux des terres d’alluvions asséchées. Le traité d’Utrecht en 1713 rend à l’Angleterre une grande partie du territoire acadien ; une région que les Anglais appelleront Nouvelle-Écosse.

Au XVIIIème siècle, la France et l’Angleterre s’occupent à renforcer leurs possessions en Acadie et en Nouvelle-Écosse. La France met en marche la construction d’une énorme forteresse à Louisbourg sur l’île Royale (Cap Breton) et de forts sur l’isthme de Chignectou et sur la côte de la rivière Saint-Jean.

Dans l’intervalle, l’Angleterre renforce Port Royal et lui donne le nom d’Annapolis Royal. En 1749 elle fortifie Halifax et construit le fort Édouard sur la rivière Avon et le Fort Lawrence à Chignectou. La tension entre la France et l’Angleterre dans l’Ohio (à l’ouest des colonies anglaises) mène à la troisième guerre inter-coloniale en 1754. L’année suivante, les troupes anglaises et l’armée coloniale américaine prennent le fort Beauséjour et deviennent maîtres de l’isthme Chignectou. Inquiet de la présence armée d’une population acadienne près de Halifax et conscient du refus des Acadiens de porter serment au roi d’Angleterre, le gouverneur militaire de la Nouvelle-Écosse a décidé de signer l’ordre de leur déportation.

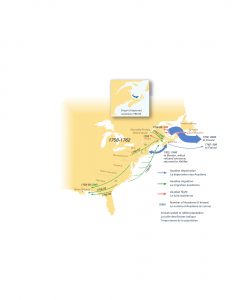

Le Grand Dérangement a commencé en 1755 et a duré jusqu’en 1778. La première déportation a fait embarquer 7 000 personnes de la région de la baie Française. Suite à la prise de l’île Royale (Cap Breton) et de l’île Saint-Jean (l’île-du-Prince-Édouard) et de l’attaque de la baie des Chaleurs et de la rivière Saint-Jean en 1758, les Acadiens de ces régions ont été déportés. Les Acadiens ayant fuit vers Saint-Pierre et Miquelon ont eux aussi été déportés. Toutes leurs fermes et entreprises ont été brûlées. Un officier britannique arrivant à Port Royal en octobre 1757 a vu “des habitations détruites et des vergers bien plantés de pommiers et de poiriers courbés sous le poids de leurs fruits”.

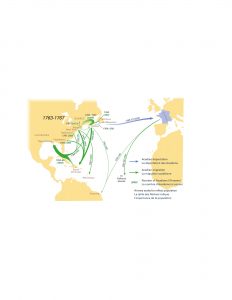

Les Acadiens qui ont été déportés ont abouti dans plusieurs endroits : certains dans les colonies anglaises, d’autres en France. Il y en a qui se sont enfuits vers la Nouvelle-France (Québec) tandis que d’autres se sont établis dans la vallée du Haut-Saint-Jean. Plusieurs sont retournés en Nouvelle-Écosse à la fin de la guerre de l’indépendance américaine. Pour un assez grand nombre, la route a mené vers la France, les Antilles, et finalement en Louisiane où ils habitent maintenant les paroisses acadiennes. Ce sont les cajuns de la Louisiane.

Les Acadiens qui sont revenus en Nouvelle-Écosse en 1780 et 1790 ont trouvé leurs fermes prises par des colons américains et par des loyalistes. Ils se sont rétablis dans de nouvelles régions de la Nouvelle-Écosse, du cap Breton, de l’île-du-Prince-Édouard, de la côte est du Nouveau-Brunswick et de la Gaspésie. Ils ont établi des commerces d’exploitation agricole et forestière, de pêche et de construction navale.

En général, ces villages s’organisent le long d’une rue principale et comprennent des domiciles indigènes et une église catholique imposante. Les centres cultureles de ces villages proclament la culture acadienne. On retrouve aussi grand nombre d’Acadiens dans les centres urbains, surtout à Halifax et à Moncton.

En 2001, le recensement rapporte que 40 000 personnes de descendance acadienne habitent dans les provinces maritimes.

CREDITS:

Editor: Stephen J. Hornsby

Cartographers: Michael J. Hermann, Matthew Cote

Research Assistants: Hans Carlson, Elizabeth Hedler

Translator: Raymond J. Pelletier

Outreach Coordinator: Betsy Arntzen

Photographs: Stephen J. Hornsby, Claude DeGrâce

SOURCES:

- Acadian population taken from the 2001 Canadian Census. Figures and distribution represent Statistics Canada’s weighted aggregate of those people who entered Acadian as one of their ethnic identities on census form 2B.

- H.P. Biggar (ed.), The Works of Samuel de Champlain Volume I 1599-1607. Toronto: Champlain Society, 1922.

- Jean Daigle, Robert LeBlanc, “Acadian Deportation and Return” in Historical Atlas of Canada, Volume I, From the Beginning to 1800, edited by R. Cole Harris, plate 30. Toronto: University of Toronto Press, 1987.

- C.E. Heidenreich, Explorations and Mapping of Samuel de Champlain, 1601-1632. Toronto: University of Toronto Press, 1976.

- Robert G. LeBlanc, “The Acadian Migration”, Canadian Geographic Journal; 81, no. 1 (1970): 10-19.

Funded in part by the U.S. Department of Education’s Title VI National Resource Center program.

Produced by the Canadian-American Center Cartography Studio, University of Maine. All rights reserved ©2004